シーズニングを20日間ほどして、これから仕上寸法より

+3〜5mm 厚みになるよう、もう一度手押し鉋盤と自動鉋盤で平面を出していきます。

板矧ぎ後の事を考えて厚みはあまりタイトにせめません。

+3〜5mm 厚みになるよう、もう一度手押し鉋盤と自動鉋盤で平面を出していきます。

板矧ぎ後の事を考えて厚みはあまりタイトにせめません。

本体用に木取りした材の中程にあった節(親指大)。

天板、左右帆立が連続した木目になるようにして地板と帆立の間に節がくるようにして節の部分を切断しても木目の流れが違和感のないように見た目に配慮が必要。

天板、左右帆立が連続した木目になるようにして地板と帆立の間に節がくるようにして節の部分を切断しても木目の流れが違和感のないように見た目に配慮が必要。

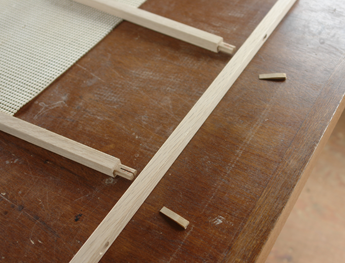

矧ぎの核には、ビスケットジョインタを購入してからはビスケットを多用しています。

ビスケットとはブナ材を圧縮乾燥させたものでラグビーボールを平面にしたような形です。

ビスケットジョインタという機械で、接着する材同士の接着面の任意の位置にビスケットを挿入する溝を掘ります。

接着面に接着剤を塗布後、ジョインタで掘った溝にビスケットを挿入して材同士を接着、クランプ等で圧締します。

核となるビスケットが溝の内部で接着剤の水分により膨張して材同士の接着を強固なものにします。

ビスケットとはブナ材を圧縮乾燥させたものでラグビーボールを平面にしたような形です。

ビスケットジョインタという機械で、接着する材同士の接着面の任意の位置にビスケットを挿入する溝を掘ります。

接着面に接着剤を塗布後、ジョインタで掘った溝にビスケットを挿入して材同士を接着、クランプ等で圧締します。

核となるビスケットが溝の内部で接着剤の水分により膨張して材同士の接着を強固なものにします。

接着剤を塗布後、板同士の木端を接着して幅広の材にする矧ぎの作業です。

本体の天板、地板、左右帆立になります。

本体の天板、地板、左右帆立になります。

クランプで圧締して5〜7日ほど乾燥させます。

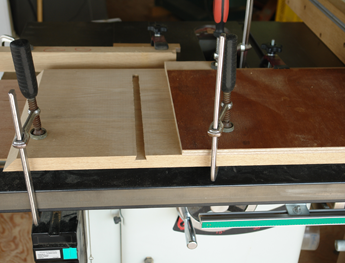

矧ぎ板乾燥後、凸凹の凸側を上にして写真のルーター治具でおおまかに平面を出し鉋で基準面を作っていきます。

今回の板材の幅は自動鉋盤を通せるので手鉋とサンダーによる切削分を考慮して仕上寸法に近づけます。

今回の板材の幅は自動鉋盤を通せるので手鉋とサンダーによる切削分を考慮して仕上寸法に近づけます。

定規をあてがって平面度の確認。

この段階では平面がでていますが、シーズニングの養生期間をとっていても当日の湿度、保管状態により反りはでます

シーズニングをきちんとする事でその後の加工精度に影響しない程度に抑えられます。

この段階では平面がでていますが、シーズニングの養生期間をとっていても当日の湿度、保管状態により反りはでます

シーズニングをきちんとする事でその後の加工精度に影響しない程度に抑えられます。

本体の中仕切を納める為の蟻型追入れ。

昇降盤のフェンスをデジタル目盛りに交換してるので簡単な治具を作成してルーター切削の際、蟻溝の位置調整に利用しています。

昇降盤のフェンスをデジタル目盛りに交換してるので簡単な治具を作成してルーター切削の際、蟻溝の位置調整に利用しています。

中間の工程写真を撮り忘れました。

本体を組上げたのち、四隅に”千切り組接ぎ”という手法で核となる木片を挿入して接着をより強固にします。(ビスケット併用)

木片に色の異なる樹種を用いてアクセントをつけたりもします。

本体を組上げたのち、四隅に”千切り組接ぎ”という手法で核となる木片を挿入して接着をより強固にします。(ビスケット併用)

木片に色の異なる樹種を用いてアクセントをつけたりもします。

#100 »» #150 »» #180 »» #240とペーパー研磨後

へこみ傷の復元と塗装面の毛羽立ちを押さえるために水引をおこないます。

へこみ傷の復元と塗装面の毛羽立ちを押さえるために水引をおこないます。

#320のペーパーで再度研磨。

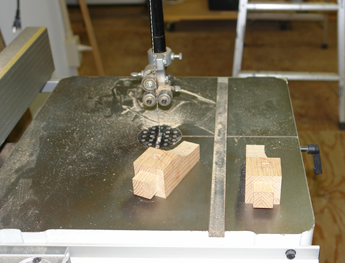

脚部の貫、通しホゾに楔を打って抜けないようします。

前脚のR部分をバンドソーにて墨線に沿って切断。

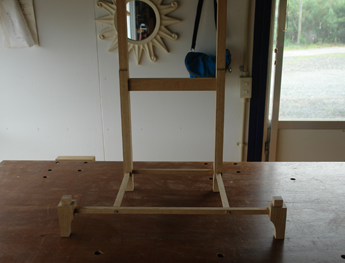

鏡支柱兼、後脚と貫及び前脚の納まりを確認の為、仮組。

本体と各部の納まり確認の為仮組。

同上、全景

鏡フレームの仕口。将来的な鏡の破損を考え簡単に交換できるように、この様な仕口にして上の横框のみをビス留めすることで取り外し可能にしました。

予てより考えていた把手を今回試す事ができました。

考えていたよりいい納まりだったので多用していきたいと思います。

考えていたよりいい納まりだったので多用していきたいと思います。

本体着色作業。

濃い目のブラウンをご希望でしたので、調色した水性ステインを2回塗布しました。

濃い目のブラウンをご希望でしたので、調色した水性ステインを2回塗布しました。

ウレタン塗装完了。

今回は各パーツごとに塗装を行い組み立て後、最終塗装を行いました。

今回は各パーツごとに塗装を行い組み立て後、最終塗装を行いました。

完成。